「Z世代が企業に求めるもの」を採用のプロが徹底解説します!

新卒採用で出会うZ世代の学生たちと「話が合わない、考えていることがわからない」と、頭を悩ませている採用担当の方も多いでしょう。

そう思ってしまうのは、自分たち世代とは異なる世代の特徴を掴めていないからかもしれません。

本記事ではZ世代の特徴と、特徴から考えられるZ世代が企業に求めるものについて解説します。

Z世代との関わり方や新卒採用の参考になれば幸いです。

採用代行(RPO)で人事の負担を減らしませんか?

プロ人事は人事・採用代行に特化した専門のコンサルティング会社です。

だからこそ、この記事に記載しているノウハウ以外にも、豊富な採用に関する情報を有しています。

サービスの導入やご質問について、くわしくは以下からお問合せください!

\ 期間限定・今なら無料の初回コンサルティング付き!/

無料の初回コンサルティングは予告なく終了する場合がございます。

Z世代は「2025年時点で15~29歳」の世代

Z世代とは、一般的に1996年~2010年生まれの世代(2025年時点で15~29歳)を指します。幼い頃からインターネットやデジタルデバイスに触れて育った「デジタルネイティブ世代」です。

年齢は厳密に定義されているわけではありませんが、世界人口のおよそ25%がZ世代にあたると言われています。そのため、マーケティングの指標として、これからの時代を担う働き手としても重要視されています。

出典:総務省統計局「世界の統計 2023」

Z、X、Y、α。それぞれの特徴を簡単に紹介

「Z」は、アメリカで1960〜1970年代生まれの人を「ジェネレーションX(Generation X)」と呼んでいたことから、「Xの次はY」「その次はZ」と呼ばれるようになりました。それぞれの世代の違いは以下です。

| X世代 | 1960年代~1980年代ごろ生まれ(2025年現在45歳〜60歳くらい) | ・Z世代の親世代 ・成人後にインターネットが普及 |

| Y世代 | 1980年〜1995年代ごろ生まれ (2025年現在30歳〜45歳くらい) | ・ミレニアル世代とも呼ばれる ・ケータイ→スマホを経験 |

| Z世代 | 1996年~2010年代ごろ生まれ (2025年現在15~29歳くらい) | ・新卒採用のボリュームゾーン ・SNS・動画視聴が当たり前 |

| α世代 | 2010年~2024年代ごろ生まれ (2025年現在1~15歳くらい) | ・親の多くがY世代 ・生まれたときからスマホあり |

本記事で紹介するZ世代は、幼いころからスマートフォンを使用し、SNSや動画サイトを当たり前に使いこなします。Y世代、X世代は新しい情報やツールに「なんとか着いて行こう」としますよね。Z世代は既に時代の中心で、新しい流行や文化を生み出している世代です。

我々とは異なる環境で生まれ育ったZ世代がどのような特徴を持つのか、詳しく解説します。

Z世代の特徴4つを解説

Z世代は、前述のとおり1996年~2010年生まれの世代(2025年時点で15~29歳)を指します。デジタルネイティブ世代であることから、Z世代を紹介する際は必然的にインターネットに関することが多くなります。

Y世代、X世代とは異なる子ども時代、教育を受けてきたZ世代の特徴を簡単に解説します。

- デジタルネイティブである

-

Z世代は子供の頃からインターネットが普及しており、当たり前にインターネットに触れてきた世代です。

いわゆる「ガラケー」に触れたことがなく、最初からスマートフォンを与えられる世代でもあるので、スマホネイティブとも呼ばれます。

子どもの頃からデジタルに触れているため、新しいデジタル媒体に対して抵抗がない人が多いです。

ただし、プライバシー保護やセキュリティなど、情報リテラシーが他の世代よりも高いかというと、そうでもありません。自宅住所がわかるような写真をSNSに投稿してしまう人も少なくないのです。

物心ついたときからインターネットに触れ、ネット上で情報を交換することに慣れており、顔を知らない人とのやり取りが怖いという意識、画面の向こう側に人がいるという認識が少ないのかもしれません。

- 情報収集は主にSNS

-

X、Y世代の情報収集は新聞、雑誌、企業のホームページなどが主流でしたが、Z世代は主にSNSで情報収集する傾向があります。

【バズる】という現象もSNS発祥です。SNSでバズったことにより、これまで目を向けられていなかった商品や人が売れるなど、SNSの影響力は図りしれないものになっています。

新聞、雑誌、企業のホームページは自分の知らない誰かが作ったものだから信用できない、でもSNSは自分の知っている人、もしくは憧れの人の意見だから信用できるという考え方を持つ人も多くいます。

- 効率を求める

-

Z世代は面倒なことを嫌い、効率を求める傾向が強いです。

特にスマホなどデジタルツールを利用して作業を効率化するのが得意で、一例を挙げると、メモを音声で残す人も多くいます。

X世代は「スマホはプライベートな機器」という意識が強く、仕事中に触ることに罪悪感を抱く人も多いでしょう。Z世代は「仕事を効率的に進めるためにスマホを使用するのは当たり前」の感覚を持っています。

また、「効率を求める=面倒なことを嫌う」ということでもあります。

なんと、洋画も字幕を読むのが面倒くさいから吹き替えで見るというZ世代が増えているのです。

活字離れも進み、長く堅い文章は嫌われ、わかりやすい画像や動画が好まれています。

ホームページや口コミサイトでの情報を集めるには、長い文章を読まなくてはいけない、知りたい情報にたどり着くまでに時間がかかるため避けられがち。

短時間でわかりやすい情報を得られるXやInstagramなど、情報収集にSNSが良く使われるのもそのためです。

- リアルな友人と趣味の友人がいる

-

学校で会うリアルな友人とは別に、SNSで知り合った趣味の友人を持つZ世代が増えています。

趣味の友人に関しては、好きなものについて話し合うのに必要ないということで本名、素顔、居住地も知らないという場合も少なくありません。

インターネットリテラシーがあまり高くない人も多く、金銭や人間関係トラブルも起きています。

このように、主にインターネット上での特徴が多くみられます。

Z世代が企業に求めるもの

次に、Z世代が自分が働く企業に求めるものを見ていきましょう。

プライベートも充実できる働き方

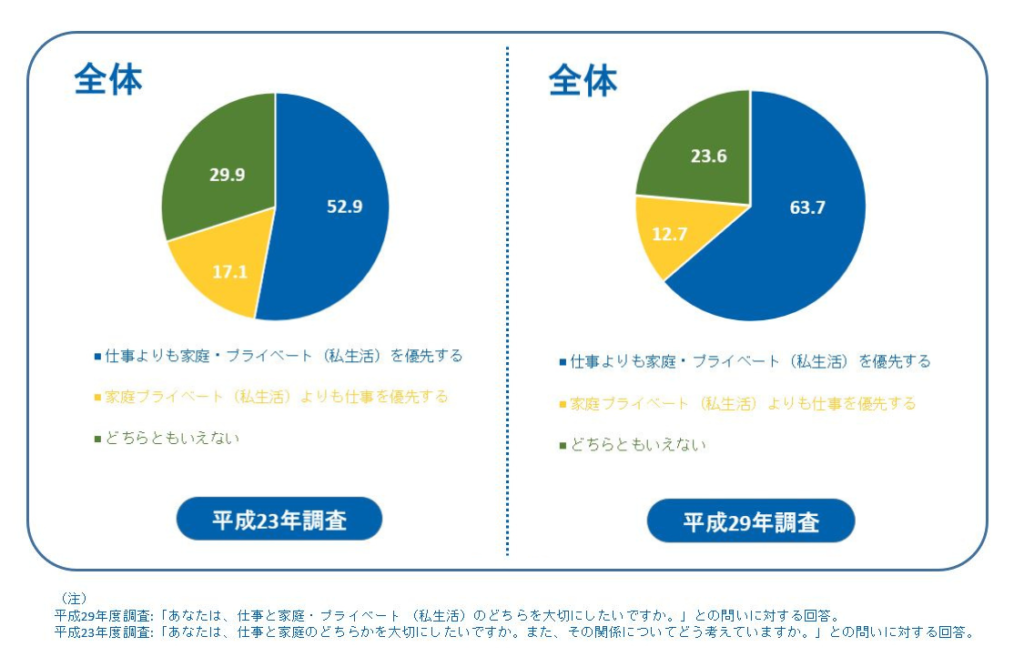

内閣府の若者を対象としたアンケート調査では、2011年に比べて2017年の方が仕事よりも家庭を優先したいという割合が増えています。

半強制的な飲み会、非効率な悪習、残業が常態化した環境などは早期退職の要因になるでしょう。

通勤時間が短縮されるリモートワークも人気があります。

若者だけでなく既存社員もプライベートを充実させたいと考える人が増えているので、この機会に見直してみるのもいいかもしれません。

多様な働き方ができる

働き方改革の影響でリモートワーク、ワーケーション、副業可能など多様な働き方を導入している企業が増えてきています。

安定した企業で長く勤めたいという人が多いZ世代にとって、長く勤められるかどうかは大企業であるかどうかではなく、自分のライフスタイルが変わっても心地よく働ける環境であるかどうかを重要視する傾向があります。

社員の働き方を制限するような状態では、心地よく働くことができる環境とは言えません。

リモートワーク、副業を禁止している企業は、禁止している理由は何か、可能にできる策がないかを見直してみましょう。

無理なく共働きできる環境

以下のデータは「令和2年度版男女共同参画白書」に掲載された「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきという考え方に関する意識の変化」について調査されたものになっています。

年々、意識は変化しており、女性の社会へ進出することに対して前向きな意見が増えてきていることがわかります。

共働きの家庭が増加しているなかで、就活生にとっても共働きを考えている者は数多くいます。

収入面での不安、男女平等の考え方の浸透などが影響しているのでしょう。

女性の産休・育休取得、育休復帰後の時短勤務などを導入している企業は多いですが、男性が子供や配偶者のケアをできるような仕組みが整っている企業はまだまだ少ないです。

逆に男性の育休取得率が高く、フォロー体制も整っている企業は強みになるでしょう。

育休の期間だけでなく、小さい子供がいる家庭は様々な助けが必要になります。

社内ルールを整えるだけでなく、急な遅刻や欠勤がフォローできるように業務が属人化しない仕組み作りも大切です。

付かず離れずの距離感

Z世代はリアルな友達と趣味の友達を持ち、自分の好きなことに関してはリアルに会う人たちとは共有しない傾向にあります。

そのため、リアルに会う職場の人にプライベートを干渉されるのを嫌います。

仲良くなろうと思って趣味の話や休日の過ごし方を聞きたい気持ちはわかるのですが、あまり積極的にプライベートな質問をするのは控えたほうがいいかもしれません。

プライベートな話に関しては、本人が話したいときに聞いてあげるぐらいのスタンスを構え、付かず離れずの距離感を意識しましょう。

カテゴライズして考える必要はない

Z世代の特徴やZ世代が企業に求めるものを解説してきましたが、世代をカテゴライズして採用を考えていく必要はあまりないと考えています。

どの世代にも優秀な人材、自社とは会わない人材が存在しますし、今の学生が求めている職場環境は既存の社員も求めているものであることが多いです。

世代の特徴を分析するのではなく、社会情勢や採用市場を分析し、今のニーズを把握し続けることが大事でしょう。

また、世代ごとに一括りして考えるのではなく、個々に合わせた採用戦略を立てるのも重要です。

今の新卒採用のポイント

では、今の新卒採用はどのようなことに気を付ければいいのでしょうか。

いくつかのポイントをご紹介します。

”わかりやすい”を意識する

直観的に操作できるデバイスが増え、説明書を読まない人も増えています。

会社説明も堅苦しい文章が続くようなものは好まれません。

文章は簡潔に、図や画像を使用して”わかりやすい”ものを意識してください。

採用動画も人気のコンテンツなので作成してみるのもいいでしょう。

ただし、自分たちで動画を作成するときは、素人感が出ていないか、社内の人しかわからないようなネタになっていないか確認しながら作成してください。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮する

今の新卒は何といっても新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の影響を大きく受けています。

コロナ禍前の学生と同じような学生生活を送ってきていません。

「大学で一番頑張ったことは?」

「アルバイトで大変だったことは?」

という鉄板の質問に対して、コロナ禍前の学生のように中身のあるエピソードが返ってこないことも増えています。

それは学生にやる気がなかったというわけではなく、制限された学生時代を過ごしたからです。

コロナ禍中の学生とコロナ禍前の学生を比べるのではなく、同世代の学生と比較するよう気を付けましょう。

ダイレクトリクルーティングを利用する

就活において、今の新卒が従来の新卒と大きく違うのは売り手市場であるということでしょう。

自ら応募するだけでなく、企業からのスカウトを待つ学生も増えています。

実際、今の新卒の1/3がダイレクトリクルーティングを利用していると言われています。

ダイレクトリクルーティングは従来の大手企業が目立つナビサイトや求人広告に比べて、中小企業でも優秀な人材を採用できるツールとして注目されています。

ただし、工数がかかる、ノウハウが広く公開されていないというデメリットがあり、うまく自社運用できている企業は多くありません。

ダイレクトリクルーティング運用に課題がある企業は、ぜひスカウト代行を検討してみてください。

スカウト代行であればマンパワー不足を解消できるだけでなく、プロのノウハウで効率的な採用が可能になります。

Z世代の「よくある誤解」を知り、間違いのない採用戦略を

Z世代の特徴を書いているサイトは多いですが、いくつか「それは違うのではないか」と思われるものもあります。

情報に惑わされて採用戦略を間違わないように確認してみてください。

- SNSで就活する

-

Z世代はSNSで情報収集しますが、就活に関してはSNSだけで情報収集しているわけではありません。

従来の就活生のようにナビサイト、企業ホームページでの情報を見て、説明会に参加します。

SNSアカウントもチェックしていますが、SNSが面白くてフォロワーが多いことと、自分が入社したいかどうかということはちゃんと分けて考えています。

SNSに気を取られて、従来のメディアを疎かにしないように気を付けましょう。

- 自分を発信するのが上手

-

SNSを利用しているかといって、みんながみんなインフルエンサーのように自分を発信しているわけではありません。

むしろ見る専門のZ世代の人の方が圧倒的に多いです。

ですので、自分を発信していくのに大事な企画力、文章力に関しては他の世代より優れているというわけではない印象です。

ただし、写真に関しては目が肥えているので写真のセンスが良い人は多いでしょう。

- 情報を見つけるのが上手

-

Y世代までは主な娯楽メディアといえばテレビでした。

テレビは流れてくるものを眺めるだけなので、能動的に面白いものを見つける力が落ちたとも言われていました。

では、Z世代はSNSで自ら面白いものを見つけに行っているのかというとそうではなく、フォローした人たちの投稿やおすすめ動画などを流れてくるまま見ているようです。

つまり、SNSをテレビのように見ているZ世代が多いのです。

ですので、他の世代と比べて自ら新しい情報を探してくる能力が高いというわけではありません。

まとめ

Z世代の特徴やZ世代が企業に求めるものに関して解説してきましたが、世代分析より大事なのは個々に合わせた戦略を立てることと、競合に負けない社会ニーズへの対応力です。

プロ人事ではダイレクトリクルーティングのスカウト代行を行っており、個々に合わせた採用戦略も得意としています。

さらに、採用コンサルタントが在籍しているので、競合分析の結果をふまえた採用戦略の立案にも自信があります。

今までの新卒採用のやり方ではうまく採用できなくなってきてお困りの方はぜひ一度ご相談ください!