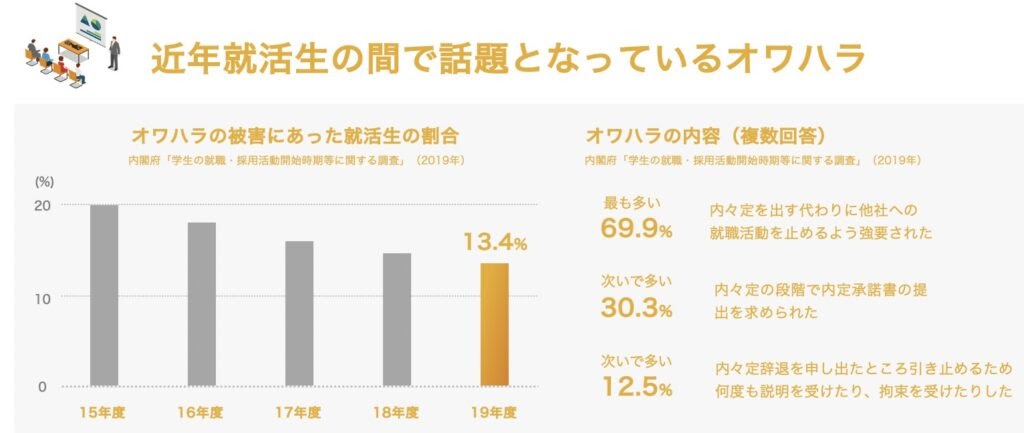

近年、就活生の間で話題になり恐れられているのが「オワハラ」です。

毎年4月から6月頃にSNSなどで話題になっているため、知っている学生も多いキーワードです。

オワハラとは、企業が内定を出す際に就活生に圧力をかけ、就活を終わらせるように仕向ける「就活終われハラスメント」のことを指します。

「オワハラ」の言葉自体は有名になりましたが、定義は一貫していないものでもあります。そのため使う人により意味がブレ、単に内定後に連絡しただけで「オワハラ」と考える学生が出てくるケースもあります。

また、インターネット上では「オワハラ」の学生側の対策はよく拡散されているのに比べ、人事側・企業側のするべき対策について取り上げられる機会はあまりありません。そこで、今回はプロの採用コンサルタントの視点で「オワハラ」を解説していきます。

1.オワハラとは?

改めて、言葉の定義を解説をします。

オワハラとは上述の通り「就活終われハラスメント」の略語です。

一体何がオワハラかを知るために、オワハラになり得るものをまとめて対策と分析をします。

ここではオワハラの定義の研究が目的ではなく、学生側がオワハラだと認識したケースを紹介します。

セクハラやパワハラなどの他のハラスメントと同様、なにがオワハラなのかは、受け手がどう解釈するかによって異なります。そこで相手がどういった事でオワハラと認識してしまうのか、事例を見てみましょう。

これを知らないと知らず知らずの内に、オワハラをしてしまう可能性があり、無意識に行ったことがオワハラと捉えられて拡散されることがあるかもしれません。

- <オワハラと言われているケース>

下記は、オワハラと言われるケースを分類分けしたものです。

- 脅迫まがいの言動で内定辞退を受け付けない

- 6月1日のみ、など特定日の終日拘束

- 泊まりがけの研修

- 内定と引き換えに就活を終わることを条件にされる

- 内定をほのめかして就職活動を妨害する

- 内定承諾書に署名捺印させる

- 内定を出した後、役員懇談会、食事会、研修会、社員との交流会で拘束する

- 教授による推薦状の発行

- 面接の延期

この内容を見ていかがでしょうか?

人事の感覚としてはこれは明確にオワハラだと思うのは①。④や⑤が程度次第で「オワハラ」だと感じるのではないでしょうか。

しかし、実際のところは「1〜9まで全てがオワハラと認識される」ケースがあります。

正直、これらに関しては受け手次第の問題ではあります。ですが「自分では大したことがないだろう」と思うことでもオワハラとされる可能性があると認識し、それぞれを対処しましょう。

以下の項目をチェックし、気づかない内にオワハラをしてしまわないように対策を確認しましょう。

1−1:【①脅迫まがいの言動で内定辞退を受け付けない】のオワハラと思われる理由と対策

内定辞退を申し出たら人事の態度が一変し、高圧的、あるいは脅迫的な言動で辞退を取り下げさせようとするのが、「①脅迫まがいの言動で内定辞退を受け付けない」に当てはまります。

引き止めない人事は「辞退を申し出てくるほどの学生なら、入社してもどうせすぐ辞めてしまう。引き止める必要はない」と考えるのではないでしょうか。内定辞退でも「承諾前の辞退」と「承諾後の辞退」では全然重みが違うと考えることもあるでしょう。

学生側は、少数ではあるものの「承諾後の辞退」を軽く考えている人がいます。

そして、軽く考えている人は少し厳しく言われると「オワハラ」だと考えることもあるので注意が必要です。

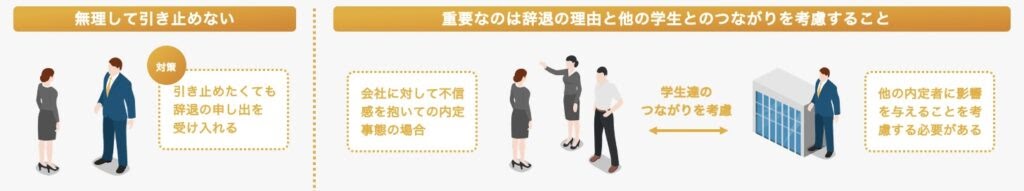

内定辞退の連絡を受けた時にできることは、無理して引き止めないことです。考えるべきは辞退の理由と、他の学生との繋がりです。

中小企業であれば、一人の内定者の自体が持つ意味が相対的に大きくなるため、辞退者を出したくない気持ちは理解できます。多く採用を行っている大手であれば、一人辞退したところでそこまで大きな影響はありません。

応募者、内定を出した人数の違いにより、一人一人が持つ意味が異なります。そのため、辞退の理由がどれだけ納得性が高いかが重要となります。

また、もう一つ考えるべきは辞退者と他の学生との繋がりです。

内定辞退者と他の内定者の間に関係性ができていた場合、他の内定者に影響を与える可能性があります。

会社に対して不信感を抱いて辞退した場合、仲が良い他の内定者に辞めた理由を語ったり、辞退を促したりして不安にさせたり、辞退の連鎖を招きかねません。

辞退の意向を払拭するのはかなり厳しいですが、他の学生への影響は防げます。

辞退したいと申し出てきた学生に丁寧に対応した上で、「他の内定者に不安を煽ることはしないでほしい」と念押しするといいでしょう。

1−2:【②6月1日など特定日の終日拘束】のオワハラと思われる理由と対策

なぜ「6月1日」と具体的な日を挙げているかというと、就活ルールの影響で超大手企業は、未だに6月1日に選考を始めるという慣習を持っている企業が少なからずあります。

また、6月1日以外でも、特定の日にイベントをしたり、終日拘束を行う事で、「他社の選考を妨害しようとしている」と捉えられるかもしれないのが「6月1日など特定日の終日拘束」のオワハラ事例です。

特定の日にイベントを行う場合は、事前にアナウンスをしたり、複数の候補日時を用意したり、他の日程も選べるような配慮を行えばオワハラと言われる可能性を減らせます。

一方で、他の企業の選考結果が出る前に、自社の返答期限を早く区切り他社にスケジュールで勝ち抜きたいケースもあるでしょう。余裕を持たせず早く区切る場合も、「オワハラ」と言われる可能性があるので注意しましょう。

1−3:【③泊まりがけの研修】のオワハラと思われる理由と対策

「他社の選考に行く時間をなくすために泊りがけの研修をされた。オワハラをされた」。このように考える学生も存在します。

人事は、泊まり込みの研修をしただけで他社の選考を妨害できるとは思ってはいないでしょう。

ですが、学生側には「選考を受けられる日を減らされ、妨害されている」と捉えられてしまう場合も頭に入れておきましょう。

オワハラ批判を防ぐには、泊まり込み研修などをなくす事が手っ取り早いですが、現実的には難しいでしょう。ある程度早めに泊まり込み研修があると伝えることが、オワハラ対策には効果的です。

*泊まり込みの研修の妥当性

泊まり込みの研修は、中小規模の企業にとっては、効果的な手法とも言えます。

泊まりがけの研修は、会社のことをよく知ってもらうという観点もあります。会社の雰囲気をしっかり感じてもらうことで合う合わないの判断を学生側も行えるのです。

さらに、合わないと学生側が判断しても、採用前の早いタイミングで辞退してくれるなら人事側にも逆に都合が良いです。泊まり込みの研修は妥当性は高いので、十分に配慮を行った上で開催するのであれば、良い手法と言えるでしょう。

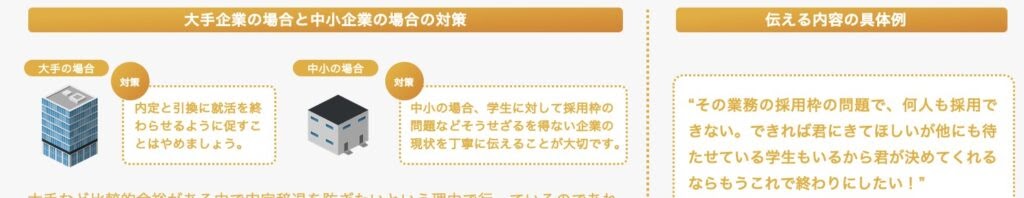

1−4:【④内定と引き換えに就活を終わることを条件にされる】のオワハラと思われる理由と対策

昔から「内定と引き換えに就活を終了」の手法をとっている企業も多いため、これもオワハラと言われるのかと驚かれる人事の方は少なくないと思います。

しかし、「これぞ典型的なオワハラ」だと思っている学生が多いのも事実です。

そのため、今のご時世ではこの手法を取らないことをおすすめしますが、中小企業等では枠の問題で仕方なくこのような手法を使っているケースが多いでしょう。

この場合は「枠の問題があるので、内定を承諾してくれる人にだけ内定を出すようにしている」「業務の採用枠の問題で、何人も採用できない。できれば君にきてほしいが他にも待たせている学生いるから、君が決めてくれるならもうこれで終わりにしたい」と、そうせざるを得ない理由まで含めて伝えましょう。

オワハラをされたとネット上に書き込む学生の中に、ただ騒ぎたいだけの学生は少ないです。会社には会社の事情があってそうしているという旨をしっかり伝えればわかってくれる学生は多いです。

実情や理由を伝えることで、実際にやっていることが同じでもオワハラとして認識されません。

1−5:【⑤内定をほのめかして就職活動を妨害する】のオワハラと思われる理由と対策

このオワハラの事例は、意味はわかっても理解できない人事の方が多いと思います。

例えば、実際のオワハラと感じた事例では「『内定を出したい』と人事がほのめかして学生のスケジュールを把握し、同じ日に役員との懇談会やイベントを入れて就活を妨害する」などとされています。

正直、1人の学生にここまで付き合って採用活動を調整するほど暇じゃないと思われるでしょう。

しかし、学生側はたまたま他社の選考と役員懇談会などがかぶってしまっただけで「オワハラされた」と認識する場合があります。

人事の方から見ればありえないと思うことでも、インターネット上でオワハラの告発をし、被害者意識を丸出しにする学生もいます。

学生はちょっとしたことでオワハラと感じているケースもありますので、注意が必要と言えるでしょう。

1−6:【⑥内定承諾書に署名捺印させる】のオワハラと思われる理由と対策

1-5と同じく、人事からすれば当たり前ですが「内定承諾書に署名捺印させる」だけでも、オワハラと認識される場合があります。

実は内定承諾書に法的根拠は薄いのですが、本人に入社の自覚を持たせるために、承諾時に署名捺印をさせるケースは非常に多くなっています。

署名捺印させることがオワハラだと感じ取られるのは、心外に感じる人事も多いでしょう。

内定通知書には会社の署名を入れ、内定であると公式に伝えています。承諾をするのなら、同じように署名をして返答するというのが、1つの礼儀だとも考えるでしょう。

そのような考えがあり内定承諾書への署名捺印を依頼する場合は、「会社が発行する内定の重み、返答する重み、会社と対等であることを伝える書類」「会社が署名捺印している、承諾の返答として署名捺印してほしい」と伝えましょう。

意志を伝えることで、学生にオワハラと認識されるリスクを減らすことができます。

1-7:【⑦内定を出した後、役員懇談会、食事会、研修会、社員との交流会で拘束する】のオワハラと思われる理由と対策

同情型オワハラの一種が「内定を出した後、役員懇談会、食事会、研修会、社員との交流会で拘束する」です。

企業側が内定者に高級な食事をご馳走したり、役員などとの接点を持たせたり、他の内定者と仲良くなることで入社しないといけない「情」を抱かせるオワハラとされています。

これに関しては、確かに内定辞退を防ぐための取り組みとして、行っているという側面はあります。

しかし、「これさえもオワハラとされてしまうのなら何もできないじゃないか…」と思う人事は多いでしょう。

普段行っていることでも「オワハラと思われてしまうかも」という注意は必要です。オワハラと認識する学生がいた場合は、既にある程度コミュニケーションが取れている場合は口頭で否定・説明するだけでも効果はあります。

1-8:【⑧教授による推薦状の発行】のオワハラと思われる理由と対策

「教授による推薦状の発行」もオワハラとされていることに、人事の方は驚かれると思います。

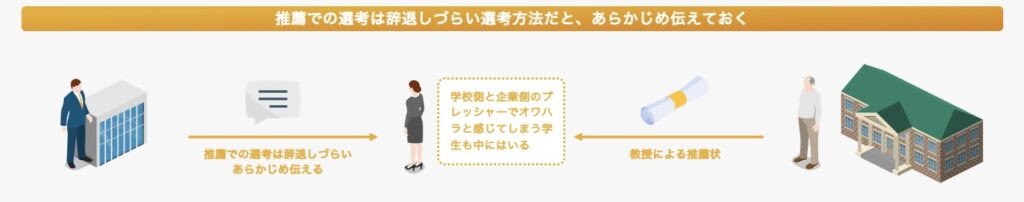

一般と推薦の2つの選考がある場合、どちらで応募するかは学生の意志に任せているケースが大半です。

故に、教授による推薦がオワハラとされていることは実態にそぐわないと言わざるを得ませんが、「インターネット上ではこれもオワハラと認識されている」という心構えは一応持っておいたほうがいいでしょう。

実際は推薦を使って応募してくる場合、辞退の意向は少ない場合がほとんどです。念の為、「推薦は一般とは違い辞退もしづらい選考方法」だと予め伝えることが、オワハラと認識されるリスクを下げる方法です。

1-9:【⑨面接の延期】のオワハラと思われる理由と対策

人事から見ればありえないことですが、学生側は「面接の時期を延期して、他の企業の面接日程と被せることで他社の選考を受けづらくするオワハラ」だと認識するようです。

人事から見れば、「そもそも、内定も出ていない段階の面接の時期で…」という感想を受けますが、こういった事でもオワハラと感じる学生もいるため、そういった学生がいる認識は持っておいた方が無難でしょう。

2.オワハラと言われない「就活の終了を促す方法」とは?

ここまでの内容を踏まえ、「オワハラと言われないようにしながら、どうやって就活の終了を促す」ことができるのでしょうか。オワハラの対策について解説していきます。

主な方法としては2つあります。

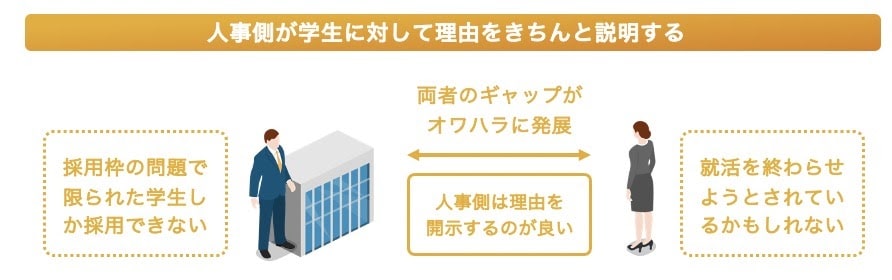

1つ目としては、【企業側の行動の理由を説明する】ことです。

学生がオワハラと認識する最大の理由は、結局「理由がわからない」からです。

よくある「内定と引き換えにオワハラ」の事例などは、まさにその最たる例でしょう。

企業からすれば、1名しか取れない枠だったら、1人ずつ確認するしかないのは当たり前の話です。

入社するなら内定を出す、入社しないなら他の人に内定を出すから、はっきり決めて欲しいと考えるのは、至極、真っ当なことです。

しかし、学生は「企業が何を考えているのか分からない」ため、「内定と引き換えにオワハラされている」と感じてしまうのです。

そこで、単に内定の承諾を迫るだけではなく学生に、【企業側の行動の理由を説明する】ことでオワハラを防ぐことができます。

理由の全部を開示できなくても、一部だけでも十分な効果が期待できるでしょう。

一切開示できない場合は何らかの理由付けを行いましょう。

というのも、心理学の「カチッサー効果」では、要求だけを伝えるよりも、適当な理由でも何かつけて伝えることで受け入れてくれる可能性が上がるとされています。

単に他社を辞退してほしいではなく「君にぜひきてほしいから」他社を辞退してほしいと伝えましょう。

一体何が違うのか、と思われるかも知れません。ですが、聞いている側としてはそれが適当な理由であっても、理由があるだけで「理解する人」場合があるのです。

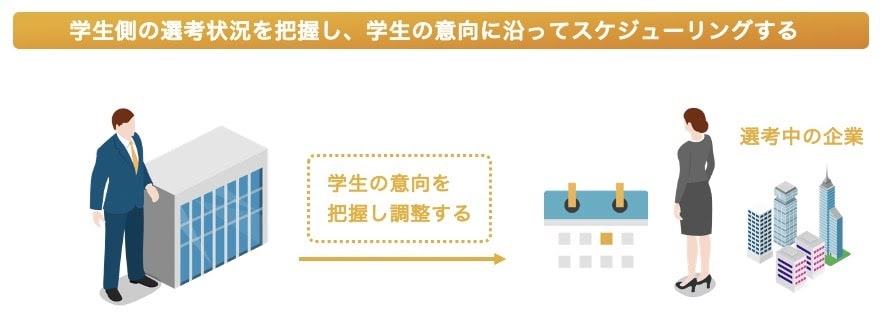

2つ目は【学生側の意向を把握する】ことです。

就職活動の状況など学生側の選考状況を把握し、その学生にあった考え方やスケジューリングを行うといいでしょう。

できれば本音の意向順位なども把握できるといいです。

もちろん学生の意向に全て従うわけではありませんが、学生側の意向を把握しなるべく沿いたい旨を伝えます。

ただし、他社の選考状況を把握した上で内定受諾の返答期限を早めてしまうと、それこそオワハラと言われかねませんので理由の説明などが必要です。

まとめ

この記事では、インターネット上などで話題に挙がるオワハラに関して、事例と対策についてを解説しました。

オワハラについては、人事側と学生側のギャップが非常に大きな項目であるとも言えます。

だからこそ、この記事で解説を行った、オワハラのポイント、対策などを踏まえてしっかりと準備をしましょう。

- 参考…

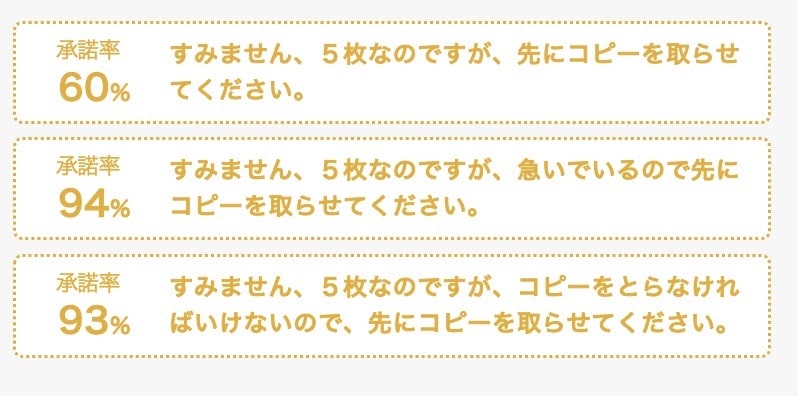

カチッサー効果の実証は、心理学者であるエレン・ランガーが行った『コピー機の実験』というものがあります。

実験の内容は、順番待ちをしているコピー機の一番先頭に行って、3通りの言い方で「先に5枚コピーをさせてほしい」と自分の要求を伝えるというものです。

一番目は

人事

人事「すみません、5枚なのですが、先にコピーを取らせてください。」

と、ただ自分の要求のみを伝えるものです。

二番目は

「すみません、5枚なのですが、急いでいるので先にコピーを取らせてください。」

と、「急いでいるので」と理由を付け足して要求を伝えるもの。

そして三番目は

「すみません、5枚なのですが、コピーをとらなければいけないので、先にコピーを取らせてください。」

と「コピーをとらなければいけないので」と、あまり理由になっていないような言葉を付け足して要求を伝えるものです。

この実験の結果、先にコピーを取らせてもらえた承諾率は、一番目が60%でした。そして二番目が94%、三番目が93%という結果になったのです。

要求だけを伝えた一番目の文言よりも、理由を付け足した文言の方が、グンと承諾率が上がっているのが判ります。

これだけでも驚きではありますが、特筆すべきは三番目の「コピーをとらなければならないので」という理由でしょう。

当然ですが、コピー機でコピーしている人は全て「コピーをとらなければならない」のです。

この理由では、先にコピーを取らなければいけない理由と直接的には関係はしていませんが、それでも要求の前に理由付けするだけで、承諾率の成功パーセンテージが一番目に比べて明らかに高くなることが判ります。

この実験のように、理由の内容に関わず、自分の要求の前に何かしらの理由を付け足した方が、要求を受けた側は承諾してくれる可能性が高くなるのです。