昨今注目を集め始めている新しい採用手法である「採用代行(RPO)」。

私たちプロ人事もサービスの主軸として採用代行をご提供しています。

しかし、中には人材を積極的に採用したいと考えている企業が「採用代行」で検索をかけた結果、「採用代行 違法」などの結果が出てきて躊躇している場合もあると聞きます。

この資料を見ている方は、採用代行についてある程度把握された上で以下2点の事例に当てはまるのではないでしょうか。

- 既に採用代行サービスの利用を検討している

- 採用代行の利用について結論が出たものの、「違法」の言葉に対して懸念を抱えている

そして、結論からお伝えすると、プロ人事への採用代行の依頼は違法ではありません。(2024年12月現在)

では、なぜプロ人事に依頼すれば採用代行が違法にならないのでしょうか。

基本的な理由と違法になりうるケースを、この記事で解説します。

採用代行の定義や必要となる法律を踏まえた上で、採用代行の違法性の有無について検証・解説していきましょう。

採用代行(RPO)で人事の負担を減らしませんか?

プロ人事は人事・採用代行に特化した専門のコンサルティング会社です。

だからこそ、この記事に記載しているノウハウ以外にも、豊富な採用に関する情報を有しています。

サービスの導入やご質問について、くわしくは以下からお問合せください!

\ 期間限定・今なら無料の初回コンサルティング付き!/

無料の初回コンサルティングは予告なく終了する場合がございます。

採用代行 (RPO) が違法になる可能性を法律から分析する

まず、採用代行が違法だと断言しているサイトや記事は「人材採用や法律の専門家ではない人」によって書かれた可能性があります。

そのため、書かれている内容を確認した上で、実態を把握することが重要です。

違法性の判断は「職業安定法」が鍵

専門家ではない人が違法と言う根拠は、下記の職業安定法に関連しています。

職業安定法とは、日本国憲法に規定された「勤労権」を保障し、職業選択の自由の趣旨を尊重した上で、職業紹介や労働者供給について定める法律です。

今回の採用代行にまつわる違法性の判断について重要な部分は「第36条 (委託募集)」と「第4条 (定義)」です。

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

② 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

③ 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平一一法八五・旧第三十七条繰上・一部改正、平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)

引用:・職業安定法(◆昭和22年11月30日法律第141号) | 厚生労働省ホームページ

さらに重要になるのが「労働者の募集」の定義です。

—(中略)—

⑤ この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、

労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

—(以下省略)—

(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)

引用:・職業安定法(◆昭和22年11月30日法律第141号) | 厚生労働省ホームページ

先ほどの第36条と一緒に照らし合わせると、もし雇い主(企業・委託主)が労働者を雇用する際に、被用者(自社の従業員:人事)を使わず委託企業(採用代行を行う法人等)に依頼して採用活動を行う場合は、委託募集として「雇い主(企業・委託主)」と「委託企業(採用代行を行う法人等)」の双方が厚生労働大臣からの許可、または事前の届出を行わなくてはいけません。

つまり、採用代行を依頼する際は「事前に厚生労働大臣の許可を得た上で労働者の募集を委託するのは合法」ですが、そうでない場合は「違法」であるといえます。

前述の「違法性」の根拠は、職業安定法第4条第5項と、第36条から来ているといえるでしょう。

職業安定法の目的と範囲

さらに職業安定法について深掘りしていきましょう。

この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

(昭四一法一三二・平一一法八五・平三〇法七一・一部改正)

引用:・職業安定法(◆昭和22年11月30日法律第141号) | 厚生労働省ホームページ

職業安定法は労働者の雇用の安定と職業生活の充実を目的としていますが、裏を返すと労働者の雇用に関係ないものは法律に関係がないとも言えるでしょう。

厚生労働省による「採用代行サービスの利用に関する実態調査」では、採用代行の定義はかなり広いと説明されているため、後ほど詳しくご説明します。

そのため、本来であれば採用業務に含まれない業務も、採用代行に含んでいる企業もあります。

- 採用を案内するHPの作成

- 採用に関する広告を作成・出稿

- 面接の指導

- 採用戦略の立案・支援

これらは職業安定法の定める範囲外の内容のため、厳格な意味だと許可を必要としません。

事前の許可または届出が不要なケース

労働者を勧誘する行為には、イレギュラーなケースとして許可が不要なケースも存在します。

厚生労働省が公開している「募集・求人業務取扱要領」内の「3.委託募集」のページの説明を見てみましょう。

なお、職業紹介との関係で、次の2点に留意する必要がある。

(イ)スカウト行為を事業として行う場合の取扱い

(職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成 11 年労働省告示第 141 号。以下「指針」という。)第6の6参照。)

求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申し込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は職業紹介事業に含まれるものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要がある。

(ロ)募集受託者が職業紹介事業の許可を受けている場合の取扱い

事業として反復継続して労働者募集を受託する場合は、複数の募集を同時並行的に取扱い、募集に応じようとする労働者を選別して最も適切と思われる募集にあっせんするという職業紹介の実態に該当することが通常であり、東京エグゼクティブ・サーチ事件最高裁判決(最判平成6年4月 22 日民集 48 巻第3号 944 頁)においても、人材スカウト行為についてきわめて広く職業紹介性が認められている。

このため、許可を取得している人材スカウト型職業紹介事業者に募集を委託する場合は、当該職業紹介事業者に求人を申し込んだものと解することが適当であり、委託募集の許可は基本的には不要である。

引用:「3. 委託募集」p1 募集・求人業務取扱要領 「1.定義」 | 厚生労働省ホームページ

原文をもとに著者が「ロ 職業紹介との関係における留意事項」の見出しを追加しています。

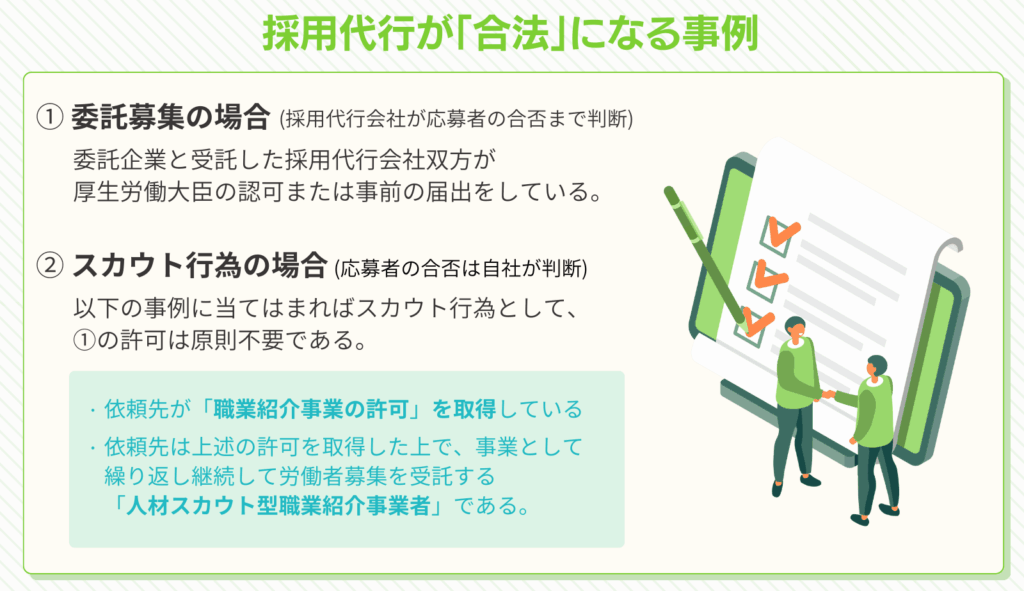

つまり、以下の条件を満たす場合は「職業紹介の実態にあてはまる」とみなされ、本来なら必要である「委託募集の許可」が原則不要になります。

委託募集の許可が原則不要になるケース

- 依頼サービスが「求職者を探して仕事をあっせんする“スカウト行為”」に当てはまる

- 依頼する個人または法人が「職業紹介事業の許可」を取得している。

- 依頼先は上述の許可を取得した上で、事業として繰り返し継続して労働者募集を受託する「人材スカウト型職業紹介事業者」である。

- 人材の採用可否の最終的な判断は「採用代行を委託した自社」が行う。

※ 採用可否の判断まで「受託した採用代行会社」が行う場合は「委託募集の許可」が必要。

結局、「採用代行」は合法?それとも違法?

ここまでの話を踏まえると、一部の例外を除けば「厚生労働大臣の認可または届出があれば採用代行は合法」と判断できるでしょう。

しかし、ここまでの情報だけでは具体的にどのような許可が必要なのかもわかりません。

中には「厚生労働大臣の許可を取りさえすれば、後は全て違法でない」と解説するサイトもありますが、たとえ許可を取っていたとしてもサービスの実態が法に抵触したら違法になってしまいます。

「採用代行」の字面だけで判断するのではなく、職業安定法の定める採用代行の範囲の業務なのか、しっかりと事前の見極めが重要です。

検討している採用代行業者の業務が法律に沿っているかも含め、業者に問い合わせることをおすすめします。

採用代行 (RPO) の実態

採用代行の一般的な定義は以下のようになるでしょう。

- 労働者の募集や採用の実務を企業の代わりに行う。

- 請負範囲は代行業者が全て請け負うか、委託元と受託先が一緒になって行う2パターンがある。

- 基本的には法人向けのサービスである。

政府からは、平成18年に厚生労働省が「採用代行サービスの利用に関する実態調査」という文書内で、採用代行サービスに対する見解を発表しています。

第1節 労働者の採用における採用業務代行サービスの利用

1.採用業務代行サービスとは

採用代行サービス(または採用業務代行サービス)とは、労働者の募集・採用に関わる実務を実際に採用する企業等に代わって行う事業所向けサービスの一種である。

ただし、採用代行サービスについて確立した定義があるとはいえず、狭義には、応募の受付、 面接の日程調整、採用の進捗状況チェック、面接の指導等を指すと思われるが、新卒派遣や紹介予定派遣、トライアル雇用、広報宣伝ツールの制作(募集広告、ホームページ 等)等をもって「採用代行サービス」と称する企業もあり、広義には幅広い内容を含むものとなっている。

同サービスを提供する企業の業種・業態も一様でなく、専業事業者もあるが、実態として、人材派遣や職業紹介、人事コンサルティング、広告代理店等の業種に属する企業が、事業の一環として行っているケースが多くなっている。

つまり、採用代行は「採用業務を企業等に代わって行う企業向けのサービス」ではあるものの、具体的なサービスや取り扱う企業は幅広く、確立した定義はないとされています。

プロ人事でも、「プロの人事が人事業務をサポート」と銘打って、採用業務の代行や研修・教育事業を採用代行サービスにて幅広く取り扱っています。

採用代行で導入されやすい業務とは?

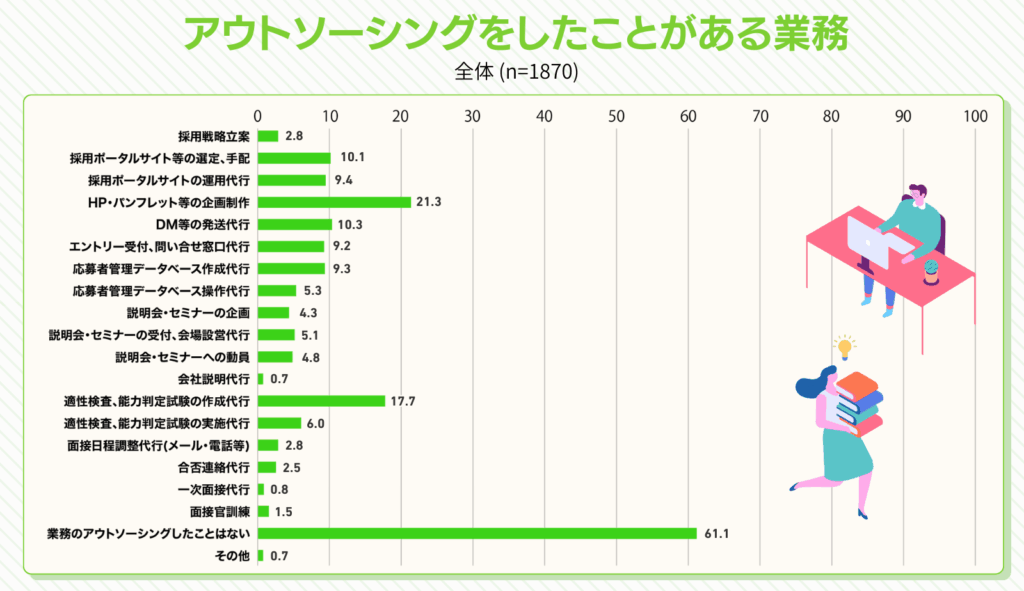

厚生労働省が2006年(平成18)年に実施した調査では、「過去3年間に何らかの採用業務についてアウトソーシング(採用代行)を依頼した経験がある企業の割合は4割弱」という結果が出ました。

(※利用した企業の割合は「どの業務もアウトソーシングしたことはない」と「無回答」を除く。)

では、採用代行を利用した企業が、具体的にどのようなサービスを委託したのか見ていきましょう。

引用:労働者の募集・採用に関する実態調査報告書(平成18年実施)(委託先:(株)三菱UFJリサーチ&コンサルティング)

「第三章 採用業務代行サービスの利用に関する実態調査」p5 図表3-2-4| 厚生労働省ホームページ

※本データをもとに著者がグラフを作成しています。

「採用代行」と名のつく業務は非常に幅が広く、HPの制作やDMの発送なども採用代に含まれています。

本当に職業安定法に関わる人材募集業務なのか、疑問符が付くような業務も含まれていることから、採用代行の名前に踊らされず、自身で判断することが重要です。

【実態調査】プロ人事のサービスを管轄の労働局に問い合わせてみた

上述の通り採用代行のサービスは定義が幅広く、サービスの内容によっては厚生労働大臣の許可の有無で合法・違法の判断が分かれてしまいます。

そこで我々株式会社プロ人事のサービスが合法か違法どちらになりうるか、管轄の労働局に問い合わせを実施しました。

問い合わせ内容

プロ人事が採用代行として展開している下記のサービスに違法性があるか

展開しているサービス内容

- 採用設計・コンサルティング

- 採用代行 (新卒)

- 採用代行 (中途)

- ダイレクトリクルーティング運用支援

- 合同説明会代行

- 単独説明会代行

問い合わせ先

兵庫労働局職業安定部 職業安定課 (弊社管轄の都道府県労働局)

最寄りの労働局からの回答結果

管轄である「兵庫労働局職業安定部 職業安定課」からは以下の回答をいただきました。

労働局からの回答

職業安定法第36条の抵触の有無における内容に関しては、「人材紹介の免許」さえ持っていれば「求職者を探して仕事をあっせんする“スカウト行為”」に準ずるものである。

事業として繰り返し継続して労働者募集を受託する「人材スカウト型職業紹介事業者」とみなされることから、最終的に委託者が意思決定を行うのであれば、個別の許可は不要であり、違法性があるとは考えにくい。

※ 2020 (令和2)年9月10日 (木)時点の回答結果

採用に関しての助言は行っていますが、採用するかどうか最終の意思決定はクライアント企業にお任せしています。

そのため、「委託者であるクライアント企業が最終的な意思決定を行うのであれば、“スカウト行為”とみなされ違法性はない」といえます。

プロ人事では労働局に上記の確認・回答を取得した上で採用代行サービスを展開していますので、安心してご依頼をいただけますと幸いです。

【結論】採用代行の導入は事前に確認するのが一番安心

以上、採用代行サービスの違法性の有無についてお話しました。

プロ人事の採用代行サービスについては、違法性はないことを労働局から確認済ですので、導入をご検討している方はぜひお声がけいただけますと幸いです。

採用代行(RPO)は、「労働者の募集を委託する際に厚生労働大臣の認可があるかどうか」で違法性の有無が左右されます。

しかし採用代行の範囲はかなり広く、また例外もあることから都度認可の有無や対象の範囲についてご自身での確認や見極めを行うことが重要です。

一口に「採用代行」と言われても、会社やサービスによって大幅に内容や法の適用範囲が異なります。

そのため、導入時に疑問点がある場合は都度候補先にご確認を取ることをおすすめします。

なお、プロ人事のサービスについての疑問点や、本記事に関するご質問・ご指摘、取材及び内容の確認は都度受付中です。

以下のリンクからお気軽にお問い合わせください!

「お問い合わせ・よくある質問」のページに遷移します。

一緒に読みたいおすすめ記事

採用代行を導入する際に気をつけておきたいことについて、関連記事をご紹介します。

併せてご覧ください!

フリーランスと法人の違いや、採用代行に必要な資格とは?

採用代行サービスの委託先で、フリーランスと法人の採用代行の違いについて解説している記事です。

フリーランスの1番のデメリットは違法の可能性が出てくることです。

こちらの記事を確認して、事前に対策しておきましょう。