採用代行を展開する数多くの企業・サービスがある中で、自社にマッチするものはどのように選べば良いのか。

これから採用代行を導入する企業・人事の皆様は気になるポイントだと思います。

また、サービスの選び方の1つに「資格を保有しているかどうか」も挙げられますが、採用代行にはどのような資格が必要なのかも気になるポイントでしょう。

この記事では採用代行の導入にあたり、サービスの選び方や担当者が保有しておきたい資格について解説します。

採用代行(RPO)で人事の負担を減らしませんか?

プロ人事は人事・採用代行に特化した専門のコンサルティング会社です。

だからこそ、この記事に記載しているノウハウ以外にも、豊富な採用に関する情報を有しています。

サービスの導入やご質問について、くわしくは以下からお問合せください!

\ 期間限定・今なら無料の初回コンサルティング付き!/

無料の初回コンサルティングは予告なく終了する場合がございます。

採用代行(RPO)と従来の人事業務の違い

「採用代行」は、採用に関わる業務の一部を外部の企業やコンサルタントに代行・外注(アウトソーシング)することです。

海外では「RPO:Recruitment Process Outsourcing」と呼ばれており、日本でも徐々に注目が集まっています。

従来の人事と大きく異なるのは「柔軟に人的リソースを確保」できる点です。

繁忙期または採用を注力したい時のみ「採用のプロフェッショナル」である採用代行サービスに委託することで、人的リソースの柔軟な確保と人材コストの削減を実現できます。

派遣社員も「繁忙期」に応じて柔軟に対処することが可能です。

とはいえ、以下の点で採用代行がより大きな恩恵を得られると考えて良いでしょう。

- 「採用のプロ」が持つノウハウと知見

採用代行の担当者は多くのノウハウと深い知見を持つコンサルタントです。

そのため、希望の人材を採用に繋げる確率を上げたり、人事業務に関わるノウハウを教わることができます。 - 期間や勤務時間をより細かく指定できる

採用代行はニーズに応じて期間や勤務時間を細かく設定できます。

「採用業務を手伝って欲しいけど、フルタイム勤務と同じ時間の常駐は必要ない」「1週間程度の短期でお願いしたい」と考えている場合は、より採用代行が適しているといえるでしょう。

さらに、日本でも大手企業を中心に「メンバーシップ型」から「ジョブ型」への組織体制作りに変化していることから、今後は「ジョブ型」の採用が主流になるのではないかと言われています。

そのため、採用代行がますます注目を浴びる手法となると予測できるのではないでしょうか。

まだまだ発展途上である採用代行サービスだからこそ、選び方や必要な資格は事前に把握したいポイントです。

次の章で一緒に確認していきましょう。

採用代行 (RPO) に必要な資格はあるの?

では、採用代行を事業とする上で必要な資格はあるのでしょうか。

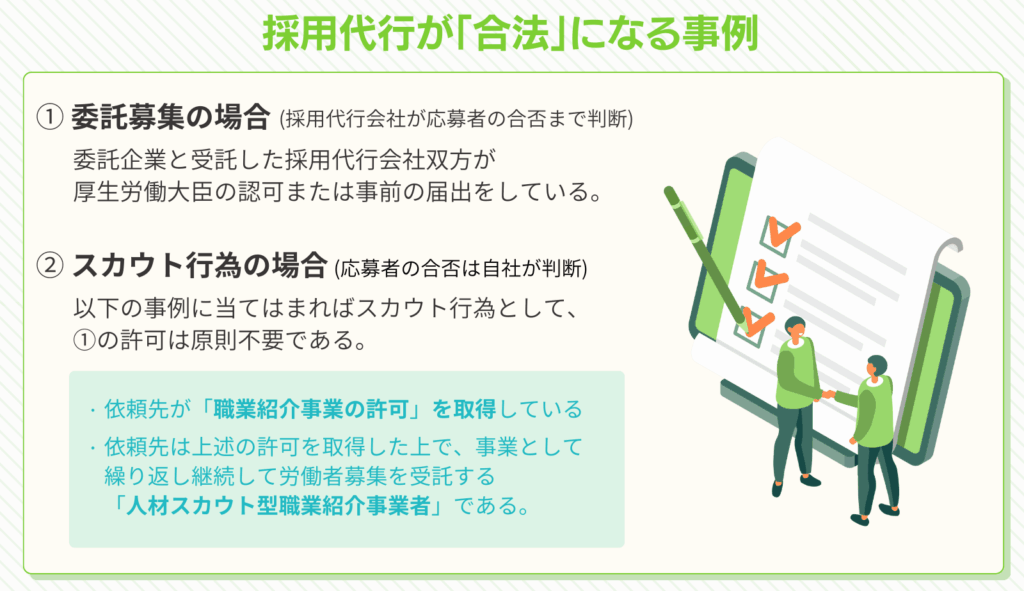

結論からお伝えすると、「採用代行そのものに資格は必要ではないが、依頼内容によっては厚生労働大臣からの認可が必要」です。

採用代行は事業そのものが「許認可事業」ではないものの、依頼内容によっては「職業安定法第36条:委託募集」に当てはまる可能性があります。

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

② 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

③ 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平一一法八五・旧第三十七条繰上・一部改正、平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)

引用:・職業安定法(◆昭和22年11月30日法律第141号) | 厚生労働省ホームページ

つまり、「もし企業が採用活動を行う際に、自社に所属する人事を使わず採用代行を第三者に委託する場合は【委託募集】として企業・採用代行サービスを展開する双方が厚生労働大臣からの認可または事前の届出を行わなくてはいけない」のです。

もし「委託募集」に当てはまる案件を認可がないまま依頼してしまうと、上記の法令違反になる恐れがあります。

採用や雇用契約等に関して問題が発生するだけでなく、企業の信頼を損なうリスクにつながるため、十分注意しましょう。

また、例外として以下の条件を満たす場合は「職業紹介の実態にあてはまる」とみなされ、本来なら必要である「委託募集の許可」が原則不要になります。

- 依頼サービスが「求職者を探して仕事をあっせんする“スカウト行為”」に当てはまる

- 依頼する個人または法人が「職業紹介事業の許可」を取得している。

- 依頼先は上述の許可を取得した上で、事業として繰り返し継続して労働者募集を受託する「人材スカウト型職業紹介事業者」である。

- 人材の採用可否の最終的な判断は「採用代行を委託した自社」が行う。

※ 採用可否の判断まで「受託した採用代行会社」が行う場合は「委託募集の許可」が必要。

採用代行を依頼する場合には、「有料職業紹介事業者の免許を取得している事業者」または「厚生労働大臣に事前に認可を取得」している企業であり、「採用可否の判断は自社で行う」ことを心がけておくと安心です。

諸事情で「採用可否の判断まで採用代行サービスに依頼する」場合は「委託募集」に該当します。

その際は依頼者側も必ず「委託募集に伴う厚生労働大臣の認可」を取得しておきましょう。

「委託募集」または「職業紹介の実態へ当てはまる事例」は個々の状況に応じて判断が異なります。

詳しくは依頼する採用代行サービスへ事前に確認してください。

フリーランスへの依頼は注意が必要

近年ではフリーランスや個人事業主が採用代行サービスを展開していますが、依頼の際は企業と同じく「有料職業紹介事業者の免許を取得」または「職業安定法上における委託募集の許認可を得ているか」を事前に必ず確認してから依頼してください。

フリーランスや個人事業主は「有料職業紹介の事業者免許」の取得は非常に難しいです。

場合によっては違法につながる事例もあるため、委託先が上記の資格に加えて採用に必要なノウハウを保有しているかきちんと確認しておきましょう。

採用代行に必要な法令や知識はこちらの記事でも詳しくご紹介しています。

併せてご覧ください。

採用代行は違法って本当?

採用代行で違法性になる事例や、関連する法律を交えて解説しています。

プロ人事の採用代行サービスについても労働局に判断を確認した結果も一緒にお伝えします。

【担当者は保有しておきたい】採用代行 (RPO) に関わる資格一覧

先述の通り、採用代行に従事するにあたり必須の資格はありませんが、以下の資格を保有するとクライアントからの信頼につながります。

クライアントの方は以下の資格を保有する企業または担当者に依頼すると、サービスへの満足度を高めることができるでしょう。

ぜひ参考にしてください。

保有したい資格①:発注する業界・職種に関する資格

実は、採用代行では「採用に直接関わらないが、専門分野の知識を要する資格」が一番役立ちます。

具体的な資格を見ていきましょう。

採用代行で活用できる資格

- ファイナンシャルプランナー (金融)

- 宅地建物取引士:宅建 (不動産)

- ITパスポート (IT)

- 電気工事士 (機械・電子)

- ホテル・マネジメント技能士 (観光)

- 社会保険労務士

- 税理士

- TOEIC

- 中小企業診断士

一例。()内は対象の業界を表します。

クライアントが所属する業界に関連する資格を有していれば、採用において非常に親和性が高くなります。

業界に関わる知識を有しておけば、「自社の採用を詳しく知ってもらえる」とクライアントから安心感を持たれます。

採用代行に関わる方は興味のある業界・分野を選んで資格を取得してみるのはいかがでしょうか。

また、これから採用代行を導入する企業は、自社の業界・業種に関連する資格を保有する担当者がいるところだと、よりスムーズにサービスの依頼を申し込むことができるでしょう。

株式会社プロ人事の代表である三宅は、上記の様々な業界知識を採用の現場で獲得してきました。

その中で国家資格である「宅地建物取引士(宅建士)」や「ファイナンシャルプランナー」など、クライアントの業界に関わる資格を保有しています。

三宅のみならず、株式会社プロ人事では「社会保険労務士」や「税理士」、「TOEIC900点以上」の保有者をはじめ、多くの業界に関わる専門知識を保有する採用コンサルタントが数多く在籍しています。

クライアントの業種やご所望を叶える担当者のご紹介やマッチングを随時行っていますので、採用代行にご興味がある際は以下のボタンからお声がけください。

「お問い合わせ・よくある質問」のページに遷移します。

保有したい資格②:キャリアコンサルタント

採用代行の実務を行う担当者の多くが「キャリアコンサルタント」の資格を保有しています。

面談を通して求職者のキャリア形成のサポートを行う国家資格のため、求職者の求めているキャリアやポイントを採用代行の業務に活かすことができるでしょう。

キャリアコンサルタントの資格を保有=優秀なコンサルタントでないことに注意

キャリアコンサルタントの真価は「就職・転職におけるキャリア形成のサポート」です。

すなわち、入社後の人事・採用業務ではなく、あくまで「応募者目線」から見たサポートが主軸といえるでしょう。

中にはキャリアコンサルタントの資格を活用して企業内の人材育成を行う事例もありますが、その場合もあくまで「社員のキャリア形成」に特化した内容が多いです。

そのため「キャリアコンサルタントの資格を保有」していても、採用設計および採用業務全般までは不得意という担当者も中にはいます。

保有したい資格③:心理学関連

面接代行または適性検査の代行を依頼する際に、あると便利な資格です。

心理学を用いると応募者の感情や態度を正確に読み解き、企業と応募者のミスマッチを防ぐことができます。

さらに、未経験での採用の場合は個人のや性格、特性をもとに適正を見抜くヒントとして活用することができるでしょう。

なお、本章でお伝えしている「心理学に関わる資格」とは、カウンセリングや精神医学に関わる資格だけでなく、人の認知や心理を深く知るための知識を求めるものまで幅広いものが対象です。

ただし、必ず保有しておくべきものではなく「プラスアルファで採用代行に活用できるもの」という認識にとどめておくことをおすすめします。

採用代行サービスの選び方

次に、採用代行に関するサービスの選び方に関してのポイントを解説していきます。

数多くある採用代行サービスから自社に適するものを選ぶ基準となりますので、導入を検討する際はぜひご活用ください。

【大前提】法令に則ったサービスを選ぼう

「採用代行 (RPO) に必要な資格はあるの?」の章でもお伝えした通り、採用代行サービスの導入では以下の2点のいずれかの条件を満たし、必要な法令を遵守しなくてはいけません。

必要な法令を遵守した上で、以下2点のいずれかに当てはまるよう依頼しましょう。

- 委託募集に伴う厚生労働大臣の認可を、委託先と自社それぞれが保有している。

- 有料職業紹介事業者の免許を取得している事業者に依頼した上で、採用可否の判断は自社で行う。

採用代行サービスは業務範囲が非常に幅広く、すぐに「委託募集」に当てはまるとは限りません。

例えば以下の事例は「委託募集に当てはまらない」可能性があります。

- 適性検査の運営

- 求人広告の募集

- 面接官指導

- 採用戦略の立案・支援

※上記は一例です。

とはいえ、採用に関わる業務をを何らかの形で委託・代行する以上は「委託募集」と見なされる可能性があり、場合によっては違法と認定される恐れがあります。

予期せぬトラブルにならないよう、必ず依頼前に上記の条件を満たすか確認するようにしてください。

「有料職業紹介事業者」の免許は企業HPまたは各種会社案内に記載している場合があります。

記載がない場合も事前の問い合わせで確認しておきましょう。

「委託募集に当てはまる」と判断をもらったら、依頼する企業側も「委託募集に関わる厚生労働大臣の認可」が必要です。

なお、フリーランス・個人事業主に依頼する際は「有料職業紹介事業者」や「採用代行に必要な各種許認可」を得ることが難しいことから、法令の抵触の確率がより高まる恐れがあります。

依頼する際は法令に必要な免許を保有しているか、経験やノウハウを培っているか慎重に確認しましょう。

上記の大前提を把握した上で、より具体的な判断基準のポイントを3点ご紹介します。

ポイント①:自社に関わる業務知識と採用支援の実績があるか

最も重要なのは、「自社の関わる業界知識」と「採用支援の実績」の有無です。

採用代行に関してはやはりその業界での知識が最も重要になります。

知識の有無だけでなく、「どれだけ深く業界を理解しているか」も採用代行の成功を左右するでしょう。

「キャリアコンサルタントの資格はあるが、IT業界の知識が浅い担当者」と、「キャリアコンサルタントの資格はないがIT業界の専門知識を熟知している担当者」を挙げたら、我々は確実に後者である「IT業界の専門知識を熟知している担当者」を優先して指名します。

前提として採用代行はその業界に関わる必要な知識・スキルと、それが採用にどのように影響するか熟知する必要があります。

さらに、採用代行では「キャリアコンサルタント」の資格は必ずしも現場で活かせるとは限らないからです。

※詳細は「【担当者は保有しておきたい】採用代行 (RPO) に関わる資格一覧」の章をご参照ください。

業界の知識が浅い担当者と接した際、満足な採用につながらないどころか、応募者と接点が取れても、「この人には詳しい話をしてもわからないだろう」と判断されるリスクもあります。

面接代行を依頼した際は応募者との信頼関係を築いていくことが難しくなることにつながるでしょう。

これらを踏まえて我々はその業界やそれに関連する知識の有無を採用支援において非常に重視しています。

ポイント②:サポート体制の有無と対象範囲

採用代行のサービスは「外注・アウトソーシング」が特徴です。

採用業務に精通したプロが業務を担当するので、円滑に進めば法令違反やクレームなど重大なトラブルは起こりづらいでしょう。

とはいえ、対人かつ外部企業とのやり取りになるため、コミュニケーションの行き違いから起こる人間関係のトラブルは大なり小なり起こるリスクはあります。

上記のトラブルを未然に防ぐことも大切ですが、同時に発生した時点できちんと対処することも重要です。

この「サポート体制」が法人企業として用意があるか、対応範囲も含めてしっかりと確認しておきましょう。

「有料職業紹介事業者」等の免許をを保有し、ある程度のノウハウと経験がある企業ならサポート体制の制度はあるものの、その適用範囲は企業によって大きな違いがあります。

そこで、プロ人事が考える判断ポイントをご紹介します。

これがあると安心!

- フォロー体制の内容が企業HPやサービス案内で具体的に紹介されている。

- 初回商談時に採用代行サービス側から積極的に説明をする。

この事例が見えたら要注意…

- トラブルが発生した際、担当者に丸投げで企業側が対処する姿勢を見せない。

- フォロー体制について質問するまで説明がない。

- 「人間関係に関するトラブルは発生しない、過去にもない。」と断定する言動がある。

様々な性格や背景を持つ人々が集まって仕事をする時点で、人間関係の行き違いから起こるトラブルは避けて通れません。だからこそ、「起こると想定した上で発生時の対処を適切かつ真摯に行う姿勢」が重要です。

このような現実的な視点を持つ企業を採用代行の発注先として選ぶようにしましょう。

ポイント③:費用にまつわる根拠

採用代行サービスは専門知識を持つプロが実働することから、費用が高額になる傾向です。

だからこそ「なぜその価格で設定しているのか」根拠や事情をどれだけ明確に説明できるかがポイントでしょう。

根拠の具体例としては「担当コンサルタントが保有するスキルの種類と量」「採用代行の経験数と担当業界」

「担当コンサルタントの稼働日数と時間」を確認するのがおすすめです。

また、「ポイント②」でご紹介させていただいたサポート体制や、進捗の報告・アフターフォローの範囲や回数も金額の適正範囲を判断する重要な要素です。

初回の商談時にきちんと確認をしておきましょう。

そして、まれですが以下のような悪質な事例も発生していました。

以下のような悪質な事例が発生し、「プロ人事に依頼先を変更したい」という声をいただいたことがありました。

- 契約した実働日時・時間を下回ったのにも関わらず、報酬の返金がない。

- 契約後報酬のみを受け取り、稼働がないまま企業側に採用を丸投げ・放置してしまう。

「採用に関わるプロ」だからこそ、それに見合ったスキルやご提案を提供しなくてはいけないと考えています。

金額の数字だけで判断するのではなく、「サービスに含まれる内容や回数、範囲」まで含めて候補を比較しましょう。

自社に合った採用代行サービスを選ぼう!

いかがでしたか。

採用代行はなかなか具体的な内容が見えづらく、選び方も迷うことが多いでしょう。

しかし、法令を遵守した上で必要なポイントを把握すれば、おのずと自社にマッチした採用代行サービスが見えてきます。

採用代行サービスは幅広く、また依頼内容により必要な許認可があります。

中には法令に関わるケースも発生するため、不明点があれば依頼する候補先に確認を取るようにしましょう。

そして、これから採用代行に関わりたいと考えている方は「クライアントの業界に関わる知識」が重要です。

すべての業務の知識を網羅することは大変ですが、まずは興味のある業界をひとつ決めて調べてみることをおすすめします。

この他にもプロ人事が展開する採用代行メディア「SaiDai」では、採用代行 (RPO)に関わるノウハウを発信中です。

以下におすすめ記事をおまとめするので、ぜひ他の記事もご覧いただけますと幸いです。

採用代行(RPO)にまつわるおすすめ記事を紹介中!

こちらも併せてご覧ください。

自社にあった採用代行サービスの選び方を教えます!

採用代行を展開しているプロ人事が、2つの側面からの選び方を詳しく解説します。

採用代行を検討している方はこの記事と一緒にご覧ください。